#AI顺风车#

恒科涨势引人思,南资外流入潮时。

估值洼地藏机遇,技术突破展宏基。

政策暖风添信心,外资回流绘新姿。

虽有短期波动在,长线布局正当时。

最近身边不少朋友都在问,恒生科技指数已经涨了这么多,现在到底还能不能投?作为普通投资者,我也一直在关注这个市场,今天就结合自己的观察和搜集的信息,趁着万家基金社区活动的机会跟大家聊聊我的看法,如果对你有所帮助,文末记得帮我点个赞欧!万分感谢。

先说几个让我印象深刻的数字:从去年3月到现在,恒生科技指数累计涨幅超过70%,今年开年才三个多月又涨了35%以上,这种涨势放在全球市场都是独一份的。更让人惊讶的是资金流向——光是南向资金今年就净流入了3900亿港元,这个数字比去年同期的两倍还多。外资那边也不含糊,高盛、摩根士丹利、贝莱德这些平时针锋相对的机构,这次居然异口同声唱多港股,有的甚至把中国科技股的估值预期上调了20%。上周看到新闻说,专门投资中国互联网的海外ETF规模已经膨胀到86亿美元,相当于三个月就吸金59%,这种真金白银的流入比任何分析师报告都更有说服力。

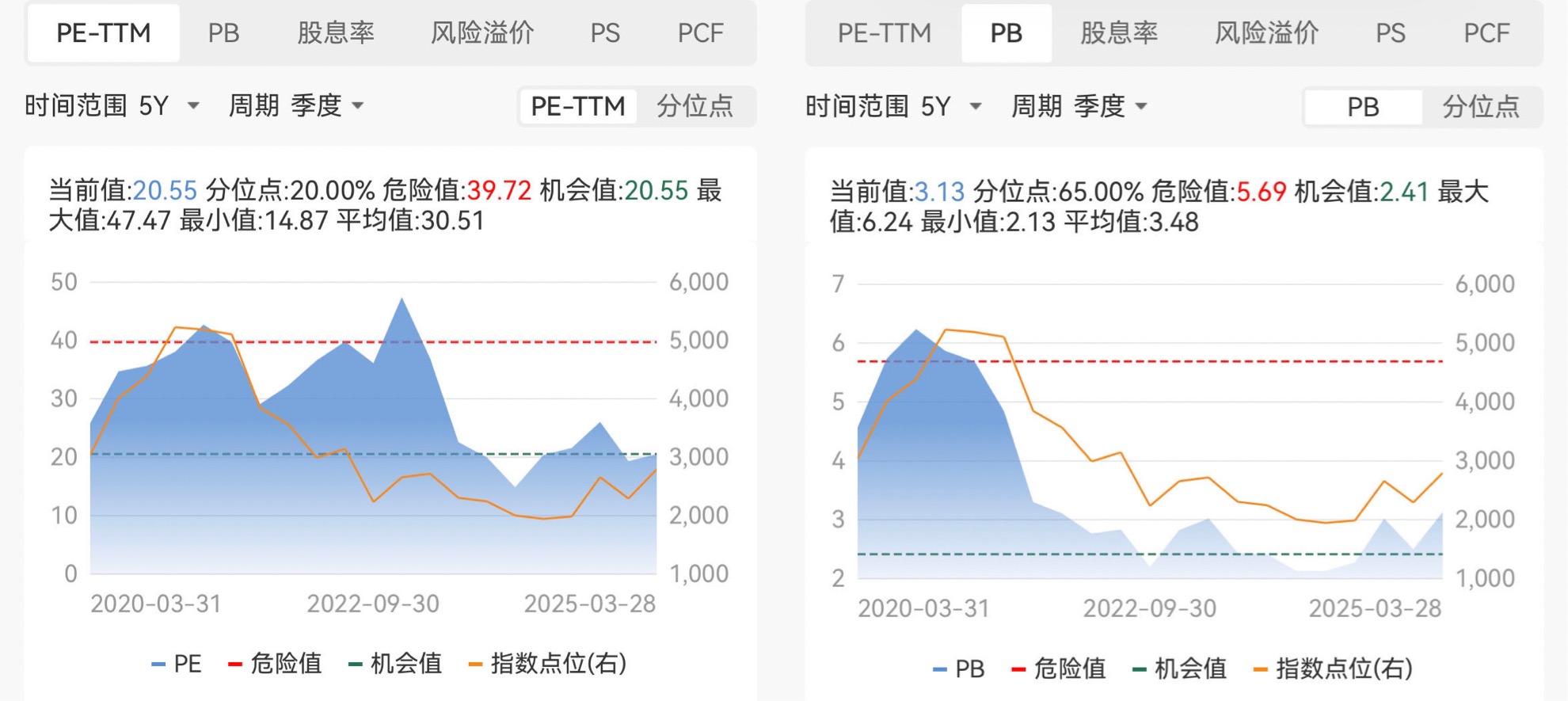

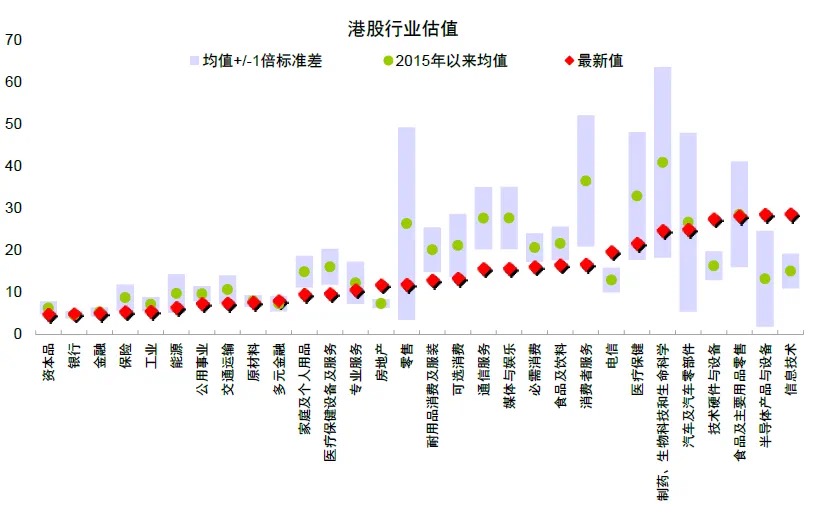

支撑这波行情的逻辑其实很实在。首先估值确实便宜,现在港股科技板块平均市盈率25倍左右,比美股的30多倍打了七折,更别说相比自身历史高位还有修复空间。最近看了一家基金公司的直播,直播过程中,有一位港股研究员拿出的数据更直观:恒生科技指数成分股中有七成企业的市净率还在历史中位数以下,这种遍地打折的情况在美股根本找不到。其次是技术突破带来的想象空间,像国产大模型DeepSeek在智慧城市、医疗场景的商业化落地,直接带动了相关上市公司股价起飞,听说连海外机构都在连夜修改估值模型。

政策面的暖风也功不可没。民营企业座谈会释放的积极信号,加上今年两会明确把科技创新列为重点,这些都在重塑市场信心。我自己也大概测算了一下+发现科技企业的研发费用加计扣除政策,相当于给龙头公司直接增厚了3-5%的净利润,这种实实在在的红利在财报里还没完全体现出来。更关键的是外资态度的转变,以前总担心监管风险的资金现在开始回流,听说有些新兴市场基金正在把印度市场的获利了结,转头加仓港股。

不过市场上也不是没有分歧。前几天看到券商中国的报道,说有部分私募基金开始获利了结,觉得港股这波涨得太急。我自己也有点担心,像小米、阿里这些权重股年内涨幅都超过50%,短期确实有回调压力。但拉长时间看,现在外资对港股的配置比例还不到历史均值的一半,南向资金虽然凶猛,但持仓占比也才刚回到2021年水平,增量资金的空间还很大。周末翻到中信建投的研报,他们用资金流模型测算发现,这轮行情才走到中期,后续可能会从科技股轮动到消费、金融这些价值板块。

说到具体操作,我最近把手里跟风买的科创50指数慢慢转换成了万家基金旗下的——万家恒生互联网科技业指数(A:018475,C:018476),这只指数基金背后跟踪的是恒生互联网科技业指数,这个指数有个特点,它聚集互联网平台经济,涵盖了阿里巴巴、腾讯、百度、京东等大型互联网公司,互联网巨头权重占比高达90%,人工智能产业链技术核心,AI大模型研发主战场,更加贴合当下的科技主线。特别是看到他们每半年就调整一次成分股,这种机制在技术迭代飞快的行业里特别重要,能及时捕捉到像DeepSeek合作伙伴这样的新晋玩家。

当然,市场永远充满变数。美联储的降息节奏、地缘政治这些外部因素随时可能扰动行情,但至少从估值、政策和产业趋势这三个维度来看,港股科技板块的故事还远没讲完。就像前段时间一位认识的大佬跟我说的:“当所有人都觉得涨太多的时候,可能才是真正主升浪的开始。”