我一直很看好量化指增。

在今天基金投资被动化的浪潮下,指增一方面兼顾了被动指数、尤其是宽基指数透明清晰的优势;另一方面也照顾到了宽基指数长期回报率一般,投资者需要更高回报的需求,逻辑上比较通顺。

可实践下来的痛点是,遇到一个能长期稳定增强的量化指增,的确不容易。

想必大家都听过主观基金经理路演,从他的成长经历、挖牛股的故事,再到形而上的投资哲学,这个基金经理是个什么风格,TA适不适合你,你也有了几成把握,感觉上收获满满。

但量化基金经理的路演,往往是另一种画风。

搞量化的,很多是理工科学霸,本身不喜欢也不太擅长表达自己。

而量化最值钱的是一串串核心代码,这个代码基金经理不会分享,而且就算分享,我压根也听不懂。

一场路演下来容易云里雾里、不明觉厉,没什么获得感。

久而久之,这也成了量化基金经理和投资人之间不太好弥合的GAP,好的管理人和感兴趣的投资者往往就错过了。

所以我一直觉得,能遇到一个愿意分享、善于分享的量化基金经理,是非常难得的一件事。

最近,国泰君安资管的胡崇海将要发行一只国泰君安上证科创板综合价格指数增强(A类:023889;C类:023890),我听了一场路演,干货真的非常多。

这几天我也整理了一下,第一时间分享给大家。

为什么选科创综指做指增

胡崇海认为,决策层在2018年筹划、2019年成立科创板,是相当有战略眼光的。

科创板的核心价值,是在地缘压力以及外部限制日渐严格的前提下,培育出一条完整的本土产业链。

不只是半导体,也包括高端制造、生物医药等新兴行业,都有产业链内的头部企业在科创板上市。

因此,即使近几年我们本土科技企业面临的外部限制不少,但国产替代进程还是在一点一点的推进。

科创公司很多正处于高研发、高投入的起步阶段,从公司到产业链都需要钱。

科创板就是给这些公司提供资金,让尽量优质的公司形成产业协作,把国内的产业链搭建起来,然后在二级市场为之提供一个交易的平台。

胡崇海相信,未来在科创综指,一定会走出类似创业板—动力电池这样的头部企业。

所以监管对科创综指的重视也独一无二。

第一,近几年能在科创板上市的公司经过严格把关,都是真正意义上的硬科技企业,没有养殖、粮油等非科技企业。

第二,监管去年专门发布了“科创八条”,也是专门为科创板量身定制的政策支持。

第三,考虑到A股上市公司已经超过了5000家,在呵护二级市场承受能力,平衡融资和投资方面,除了真正硬核的科技公司,其他公司在A股上市的窗口依然会比较紧张。

这意味着,科创综指大概率能继续迎来成分股的扩容。

而这种定位,也为量化策略打开了空间。

第一,从基本面的角度。

科创板很有意思的点在于,基本面、估值和业绩对股价涨跌的影响比较弱,从纯粹报表的角度去投科创板公司,难度非常大。

影响科创板股价涨跌的因素很多元,有时需要去刻画概念,有时需要寻找板块之间的相关性,可能还需要归纳一些另类数据,这些主观来做很难,但量化却大有可为。

第二,从权重和资金分配的角度。

量化圈有个共识,股票越多的指数越好做超额,比如相比于上证50、沪深300,中证500、中证1000的指增超额确实更明显。

同时胡崇海也强调,前十大成分股占比越低,量化的超额越好做。

像科创50这种,前十大成份股的权重很多在5%以上,要保证产品对基准指数的偏离度在1%以内,那指增分配的权重也不能低于4%。

不然赶上这些股票大涨,那基金就不好跑赢基准了,这是指增不能承受的风险。

所以如果前十大成分股的权重比较高,指增分配在这些股票上的资金就基本固定了,剩下留给量化做超额的仓位,就比较小。

第三,从行业分布的角度。

科创50因为首选自由流通市值靠前的科技公司,所以它有65%的权重集中于半导体上,相比之下,科创综指的行业分布更多元(电子30%+生物医药20%+计算机15%+新能源10%+其他)。

成分股的业务差异大,这意味着更大的横截面差异度,表明在同一时点的选股机会更多。

对量化来说,自由度是非常重要的一个因素。

而科创综指从整个成分股的广度,权重的分配,包括行业分布,都给量化的应用提供了更广泛的自由,这就提高了整个组合捕捉大牛股的可能性。

第四,从收益特点的角度。组合收益=Beta+Alpha

科创板个股日涨跌幅20%,波动率显著高于主板,而高波动首先意味着高Alpha。

比方说,一个量化基金持仓200只股票,每只股票的权重是0.5%,只要行情不是太惨,每个交易日买到20cm涨停的公司就不算太难,这就是每天0.1%的Alpha,但如果放在主板,10cm涨停都很难找到,超额就被拉开了。(注:仅作示例,不代表市场走势预测)

其次,科创综指也有高Beta属性。

什么是高Beta?就是主板上涨时,科创综指一般能涨得更多,但行情转弱时,跌得也更多,简单来说就是牛熊都更极致。

据胡崇海分析,贝塔在很多时候其实是不太对称的。

除极端弱势的市场外,在平时正常运行的市场环境里,每天跌停的股票总要比涨停的股票少,那对量化来说,科创综指的高Beta,在进攻端就是很好的武器。

这些原因,都构成了科创综指适合做量化的基础。

为什么选科创价格指数做业绩基准

本次国泰君安科创综指指数增强,业绩基准选择的是科创价格指数。

我们知道科创综指是全收益指数,反而价格指数是单独发布的“科创价格(000681)”。

为什么国泰君安资管要选择科创价格作业绩基准?

这也值得分几个角度来展开——

第一,科创板公司大部分处于初创期,平均分红比例仅0.5%—1%,很多公司还处于融资和亏损阶段(带U/W后缀的那些),分红对指数收益的影响比较小,过往几年的差异几乎都在1%以内。

第二,全收益指数展现的是红利再投资之后的理想收益水平,而实际的基金运作中,要考虑日常交易的摩擦成本,场外基金还要预留现金仓位应对申购赎回,没办法像全收益指数一样在理想状态下永远满仓,所以不管是场外指数还是场内ETF,实际上基本都拿不到全收益指数的收益,只能当个参考。

第三,从实践惯例来看,不管是国内的沪深300ETF还是海外的QQQ,这些指数基金选择的业绩基准也都是价格指数,那科创指增在这里选择价格指数做基准也是尊重惯例。况且全收益指数和价格指数的样本和权重是一致的,对于指增挖掘超额收益没有影响。

量化指增选哪家

说到公募量化指增,经历过一波量化大小年后依然保持了业绩和规模的机构,其实凤毛麟角。

国泰君安资管就属于这一类。

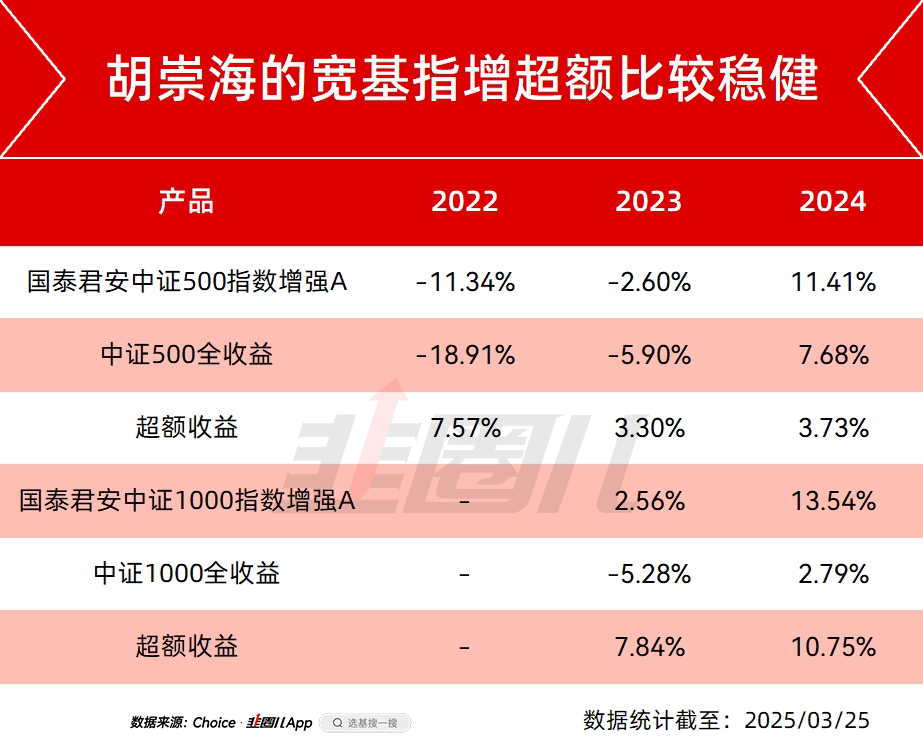

作为国泰君安资管量化投资部总经理,胡崇海在中证500、中证1000等量化指增方向,持续证明着自己。

他2024年的管理规模,在2023年66.75亿的基础上,又上了一个台阶,达到了88亿。

要知道去年开年那波微盘股流动性的踩踏,对很多量化策略来说很不友好,市面上的主流公募量化基金,规模都在第一季度有一波明显的赎回。

但国泰君安资管量化团队向来以风控严格著称,在小微盘的“炼狱”中也证明了真金不怕火炼。

虽有超额的回撤和规模的滑坡,但好在很快又把业绩又做回来了,规模也自然而然回来了。

无论国泰君安中证500指数增强,还是国泰君安中证1000指数增强,即使是和包含了分红的全收益指数相比,近几年也都是持续跑赢的。

我们此前盘点宽基指增的时候,他们家的指增也都是榜上有名,超额收益相对稳健也让他们家比较受机构青睐。

根据国泰君安资管自己的测算,科创综指指增的超额,可能会介于中证500和中证1000之间。

目前国泰君安资管的量化采用公募领域独特的“基本面+实时量价”模型,经过多年私募、公募的沉淀,已经积累了超过2000个因子储备。

胡崇海表述,当下市场正在变得越来越割裂,上礼拜还在说科技重估、红利股躲牛市,下礼拜可能就要完全反过来。

在这样高噪音的环境,越是追求精准的正确,往往越容易过拟合,还不如寻求一个模糊的正确。

国泰君安资管的量化在任何宽基指增上采用的都是六大策略。这六大策略都是Alpha策略,在风险敞口上做了很严格的约束。

既然没有策略“五项全能”,能在各种环境中都表现出色,那就不如努力培养“特长生”,通过打磨这六个策略,增强整个体系在不同市场环境下的适应性和稳定性,长期看也不会差。

多说一句,胡崇海也是量化老兵了,浙江大学数学系运筹控制专业博士。2011年从事量化投研,2021年开始管理公募。

胡崇海不追求模型的复杂性,而是尽量把每个策略都做到极致,尽量深刻的刻画逻辑,这个刻画的过程则渗透着投资团队对市场的理解。

在量化投资日渐军备竞赛的当下,这份战略定力和独立思考能力尤为可贵,能减轻模型的同质化,有望成为超额收益的胜负手。

科技和红利,配置思路仍然重要

除了干货满满之外,胡崇海其实也是个实诚人。

他承认科创板本身的波动性比较高,投资者的持有难度并不小。

建议大家,要考虑红利和科技的配置。

不知道算不算冷知识,截至到3月25日,3月红利低波涨超2%,而科创综指则下跌了7%。

其实他也在管理一只红利产品,国泰君安红利量化选股,产品成立时间还不算长,后面可以继续观察。

如果未来也能创造稳定的超额,那红利+科创综指,两个量化搭配,未尝不是一种好的选择。

风险提示及免责声明

基金有风险,投资需谨慎。

本公众号所载内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势等判断进行投资的参考。我司对这些信息的完整性和数据的准确性不作任何保证,不保证有关观点或分析判断在未来不发生变更,不代表我司的正式观点。投资者在做出投资决策前应仔细阅读基金合同、招募说明书以及在中国证监会指定信息披露媒介上发布的正式公告和有关信息,了解基金的风险收益特征及风险评级,投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应。中国证监会的注册不代表中国证监会对基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。以上材料如需转载,请联系本公众号运营人员,谢谢支持。

素材来源官方媒体/网络新闻